|

【申請日本發明專利】 |

【日本的發明制度】 | 【申請日本新型專利】 |

◆委任狀

◆優先權證明書(有主張優先權才需提出)

◆專利說明書(包含圖面、申請專利範圍)

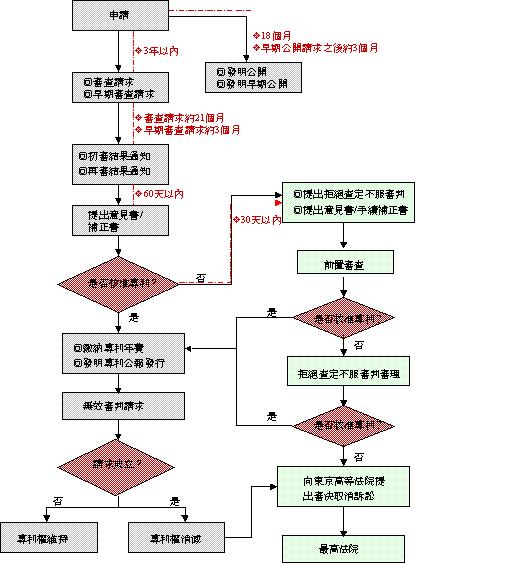

日本發明專利申請的流程圖

| 日本專利制度的特色 | 日本專利的要件 | 發明者的權利 |

| 日本專利的通常實施權與專用實施權 | 法定實施權與裁定實施權 | 申請日本專利的手續 |

| 申請的單一性 | 日本專利的分割申請、變更申請 | 日本專利的國內優先權制度 |

| 日本專利說明書的寫法 | 日本專利的核駁答辯 | 日本專利的審判制度 |

| 日本專利的審決取消訴訟制度 | 日本專利的侵害訴訟制度 |

日本專利制度係採屬地主義原則。法律規定只有發明者及其繼承人才能獲得專利,也就是說採發明者主義,並且只要向國家提出申請的發明符合法定的要件,國家就賦予專利,亦即採權利者主義。此外,為了使權利穩定起見,採取先申請主義,只對先提出申請者賦予專利。

在日本專利法上直接定義發明為:「利用自然法則之技術思想的高度的創作」。「高度」是用以區別發明與新型(有關新型的說明請參照:(日本的新型專利)。其中不屬於發明領域者為自然法則自身、發現、違反自然法則者、非利用自然法則者、非技術思想者、解決課題的手段明顯不可行者。發明的種類分成:物的發明、方法的發明、生產物的方法之發明,其中電腦程式以及記錄電腦程式的記錄媒體也視為物的發明,透過通信網路等提供電腦程式等的發明也視為讓渡的行為。另外,利用資訊技術(IT)的商業方法也能被賦予專利。

就專利的積極要件而言,專利必須具有產業上的可利用性、新穎性、進步性(inventive step)才能賦予。就專利的消極要件而言,只有危害公序良俗或公眾衛生者才不賦予專利。發明專利係採審查是否具備新穎性、進步性以及產業上的可利用性等的實體要件之審查主義,新型專利則採只審查形式要件是否符合規定之無審查主義。另外,參照美國專利法以及歐洲專利條約,導入允許技術思想上有密切關係的複數個發明以一個申請案提出之所謂的複數關聯發明多項制一申請的制度。

專利審查係採書面審查,並於1990年導入線上(on-line)申請或利用磁片申請之無紙張申請。申請文書法律規定必須以日文作成,惟也可以先以英文說明書提出,之後再提出日文譯文。以英文說明書提出申請之日文譯文的提出期限為自優先權基礎案的申請日起1年2個月以內。申請案提出後,經過18個月不論審查與否均將申請案的內容公開。申請公開制度的旨趣係為了避免重複研發、重複申請專利,同時也能有效根除有人故意拖延專利審查的時間,在競爭對手商品已上市或已投入巨額資金進行研發時,冷不防地提出權利侵害的訴訟。此外,申請人也可以請求提早公開(比申請日起算18個月還早公開),通常在申請人請求提早公開約3個月後發明的內容就會公開。

伴隨著申請公開制度,也導入審查請求制度,其中包括早期審查制度以及優先審查請求制度。不限於申請人,任何第三者均可向日本特許廳提出審查請求。其中早期審查請求被日本特許廳認可的情形為:申請人自身或實施許諾者實施其發明,或其發明在外國已經申請且提出審查請求的情形。另外,優先審查請求被日本特許廳認可的情形為:申請人以外的第三者實施申請的發明,該申請的發明在申請人與第三者之間發生糾紛等,必須早日得知該申請的發明是否獲准專利的情形。

審查請求的期間係從申請日起3年以內,申請日起3年後未提出審查請求者其申請案會被撤銷(2001年10月1日以後的申請案為申請日起3年以內,2001年9月30日以前的申請案為申請日起7年以內),審查請求提出後到接到最初的審查結果通知所需時間大概為發明21個月,新式樣9個月,新型則在提出申請後約6個月核准專利(日本稱為設定登錄)。若提出早期審查,則早期審查請求提出後到接到最初的審查結果通知所需時間大概為發明3個月(新型無早期審查制度),新式樣3個月。至於國內優先權主張(有關國內優先權之說明請參照:【9】日本專利的國內優先權制度)或依照巴黎條約的優先權主張之申請案提出審查請求的期間不溯及優先權日,而以實際的申請日起算3年以內。另外,分割申請案或變更申請(相當於台灣專利實務的改請)(有關分割申請、變更申請之說明請參照:【8】日本專利的分割申請、變更申請)案係以原申請案的申請日起算3年以內,但是,日本專利法另規定即使在原申請案的申請日起算3年以後才進行分割或變更的情形,只要在分割或變更日起30日以內仍可提出審查請求。一旦,審查請求被提出就不得撤銷,同時在公開公報上也會揭示審查請求的要旨,以避免其他人重複提出審查請求。日本特許廳係依照提出審查請求的順序進行審查,為了提早審查也能提出優先審查的請求。藉由公開使發明具備先申請案的地位,可排除後申請案獲得專利權。

專利的異議制度已於2004年起廢止,專利的有效性之爭議統合於審判(相當於台灣專利實務的舉發,有關審判的說明請參照:【12】日本專利的審判制度)中提出。

發明專利權的存續期間為自申請日起20年。新型專利的存續期間為自申請日起6年,惟在2005年4月1日以後提出的新型專利,存續期間為10年。

日本專利實務中有關專利保護範圍的均等論的適用範圍比歐美各國的實務還窄,惟近年來幾個重要的判例已逐漸改變均等論適用範圍過窄的傾向。

專利申請費用中的政府規費包括申請費(用英文提出的申請費費用比用日文提出的申請費費用高)、審查請求費、專利年費,其中專利年費的繳納是以設定登錄之日(相當於台灣專利實務的公告日)作為起算日,發明的專利年費分成:第一年到第三年、第四年到第六年、第七年到第九年、第十年到第二十五年(專利權的存續期間為20年,但是像醫藥品、農藥等的發明,因要確認安全性需要較長的時間進行實驗,相對地專利審查的時間較長,故可向特許廳申請延長專利權的存續期間,最多可延長5年)的四個區間。第四年以後的專利年費可分割成每年繳納一次,以方便專利權人在專利權的存續期間中放棄專利權。通常決定是否繼續維持專利權係依照專利權的實施狀況、與競爭對手的關係、技術的價值、維持管理該專利權所需的費用等決定。由於維持專利權需花一筆不少的費用,故在取得專利權後,有必要定期進行發明價值的評價。新型的專利年費分成:第一年到第三年、第四年到第六年、第七年到第十年(2005年4月1日起實施)。新式樣的專利年費分成:第一年到第三年、第四年到第十年、第十一年到第十五年。另外,日本專利法有繳納專利年費有困難者,可向特許廳申請申請免除繳納第一年到第三年份的年費之規定。

另外,提出審查請求後到來自特許廳的最初的審查結果通知到來的期間如果撤回或放棄申請,可自撤回或放棄申請日起6個月內請求退還審查請求手續費用的一半。

專利的賦予必須該項發明具有產業上的可利用性、新穎性、進步性。所謂的「產業」除了製造業外,也包括農業、漁業、運輸業、通信業、礦業、金融保險等的服務業,適用的範圍並未嚴格限制。產業上的不可利用性,例如:(1)、對人體施以手術、治療或診斷的方法等醫療行為不構成專利賦予的對象。但是醫療器材、醫藥並不包含在醫療行為中,故可視為具有產業上的可利用性。(2)、僅在學術、實驗上被利用的發明不被視為具有產業上的可利用性,但是若該學術、實驗上被利用的發明可被販賣,而具備經濟性,則視為具有產業上的可利用性。(3)、理論上可實施,但是實際上的應用不可能的發明不被視為具有產業上的可利用性。另外,基於公益的觀點,危害公序良俗或公眾衛生者也不賦予專利,例如偽鈔製造裝置。

就發明的新穎性而言,修正過去僅採用以日本國內為對象的公知/公用的觀念或技術之相對新穎性,改採以全世界為對象的公知/公用的觀念或技術之絕對新穎性。日本專利法第29條第1項規定缺乏新穎性的要件為:

專利申請前在日本國內或外國中公然周知的發明。

「公然周知的發明」係指非特定者知道非秘密的內容之發明。只有應負守密義務者才知道的營業秘密係被排除在「公然周知的發明」之外,但是如果該營業秘密的技術被應負守密義務者以外的人知道,便構成「公然周知的發明」的要件。

專利申請前在日本國內或外國中公然被實施的發明。

「公然被實施的發明」係指發明的內容在公然周知的狀態下或在有公然周知之虞的狀態下被實施的發明。

專利申請前在日本國內或外國中揭示於已頒布的刊行物的發明,或透過通信線路可被公眾利用的發明。

「刊行物」不限於印刷品,也包含電腦、網路等的電子媒體。此外,「頒布」係指不特定者誰都可閱讀上述「刊行物」。即使是需要輸入密碼才能閱讀的訊息,也視為「已頒布」。此外,新穎性的判斷時點係以申請日為基準,如果已頒布的刊行物僅揭示年份,不確定發行的月日時,則視該刊行物的發行日為該年的最後一天,亦即12月31日。

日本專利審查的新穎性係以專利發明是否為公然周知的「發明」、公然被實施的「發明」、已頒布的刊行物的「發明」、透過通信線路可被公眾利用的「發明」,亦即以「發明」內容為對象來判斷。台灣專利法第20條規定新穎性的要件為「申請前已見於刊物或已公開使用者」,其中的「刊物」其內容不一定為「發明」。在過去台灣專利審查實務中常為人詬病的外審審查制度中,偶而會發生大學教授之外審審查委員引用教科書中的某一段當作引證案來核駁發明的例子。這種情形雖然不違反台灣專利法中有關判斷新穎性的規定,但這種做法與世界各國的專利審查實務背道而馳。在日本的專利審查實務上,即使日本特許廳的審查委員認定發明過於簡單無聊,不具備賦予專利的價值,頂多不提示任何引證案就直接核駁,也不會提示專利「發明」內容以外的文獻作為引證案。

專利審查時判斷新穎性的基準係以申請專利範圍所記載的內容與日本專利法第29條第1項規定的引用文獻進行比對,以認定發明的特定事項是否與引用文獻一致。其中申請專利範圍所記載的內容之認定係參酌說明書。引用文獻的認定標準係參酌該文獻公知/公用時的技術知識,若引用文獻以下位概念表現,例如螺絲,而發明以上位概念表現,例如固定裝置,則認定發明包含引用文獻的概念不具新穎性。相反地,若引用文獻以上位概念表現,例如固定裝置,而發明以下位概念表現,例如螺絲,則無法認定發明是否與引用文獻一致,還需進一步比對發明相對於引用文獻是否具有進步性。另外,當申請專利範圍以例如馬庫氏(Markush)的擇一選擇方式記載時,如果該擇一選擇方式中的任一個要素均與引用文獻一致,則認定該項申請專利範圍的發明不具新穎性。

此外,也能以申請人或發明人自身公開的文獻當作引用文獻,惟在日本專利法中列舉以下三種情形可以免除因申請人或發明人自身公開的文獻而喪失新穎性的規定:

申請人或發明人進行試驗、發表於刊行物、在特許廳長官(相當於台灣的智慧財產局局長)指定的學術團體的學會發表論文,自公知之日起6個月以內申請者。

違背申請人或發明人的意思被公知,自公知之日起6個月以內申請者。

申請人或發明人在政府或地方公共團體主辦的博覽會或特許廳長官指定的博覽會展出作品或產品,自公知之日起6個月以內申請者。

在認定發明具備新穎性後,接著判斷發明是否具備進步性。日本專利法第29條第2項規定缺乏進步性的要件為:

專利申請前具備該發明所屬的技術領域中的一般知識者如果可容易根據專利法第29條第1項規定的發明而想到發明時,該發明不具備進步性,不能賦予專利。也就是說,熟習該項技術者依照已在日本國內或外國中公然周知、公然被實施,或已揭示於頒布的刊行物或透過通信線路可被公眾利用的發明,可容易想到發明時,該項發明被視為不具備進步性,不能賦予專利。規定發明需具備進步性的旨趣在於如果對於容易由公知技術想到的發明賦予專利權,則會對第三者的技術實施帶來障礙,如此反而違背日本專利法第1條所揭示的制定專利法的目的在於促進產業的發達之旨意。

至於判斷發明是否具備進步性係根據提出發明申請當時的技術水準來判斷,不會考慮發明申請被提出時,熟習該項技術者是否知道公知技術已經存在的事實。這裡所謂的「熟習該項技術者」係指假想具有技術知識,能使用一般的研究/開發的技術方法或裝置,具備選擇研究/開發的材料或進行設計變更等的個人或團隊。而「容易根據專利法第29條第1項規定的發明而想到發明」係指熟習該項技術者藉由由公知材料選擇最佳的材料、由公知數值範圍選擇最佳的範圍、利用均等物的置換、伴隨著技術的具體化的設計變更等容易想到發明。

判斷發明是否具備進步性係比對申請專利範圍所記載的內容與日本專利法第29條第1項規定的引用文獻來認定。如果引用文獻的內容對於申請專利範圍所記載的內容具有暗示,則構成熟習該項技術者可容易藉此想到發明的要件。此外,發明所欲解決的課題、發明的功能/作用與引用文獻具有共通性時,也會構成熟習該項技術者可容易藉此想到發明的要件。

在判斷發明對比於引用文獻是否具備進步性,通常以發明相對於引用文獻是否具備有利的功效來認定。即使熟習該項技術者可容易由引用文獻想到發明,但是如果發明具有與引用文獻不同性質的功效,或具有比引用文獻還顯著的功效,這些功效在發明提出申請的當時無法被熟習該項技術者預測到時,會認定發明具備進步性。在日本專利的審查實務上如果發明的構成與引用文獻的構成不同,且達成的功效不同,則發明具備進步性,相反地,即使發明的構成與引用文獻的構成不同,但是兩者所達成的功效相同,仍不具進步性,也就是說,發明的功效在是否具備進步性的判斷上扮演舉足輕重的角色。

日本的專利審查實務允許在說明書的實施例記載的部分使用下位概念,用對應該下位概念的上位概念來撰寫申請專利範圍。在發明的新穎性的說明中曾提到若引用文獻以上位概念表現,例如固定裝置,而發明以下位概念表現,例如螺絲,則無法認定發明是否與引用文獻一致,還需進一步比對發明相對於引用文獻是否具有進步性。引用文獻雖然記載固定裝置,但未明示螺絲的概念,此種情況如果能提出證明發明的螺絲相對於引用文獻的固定裝置具有不同性質的功效,或具有比引用文獻還顯著的功效,這些功效在發明提出申請的當時無法被熟習該項技術者預測到時,則發明視為具備進步性。另外,發明與引用文獻具有共通的課題,兩者的差異僅在於數值範圍不同,如果能提出發明的數值範圍相對於引用文獻的數值範圍具有不同性質的功效,或具有比引用文獻還顯著的功效,這些功效在發明提出申請的當時無法被熟習該項技術者預測到時,則發明視為具備進步性。

此外,物的發明如果具有進步性,則製造該物的方法以及該物的用途的發明也視為具有進步性。而商業上的成功如果能證明是因為發明的技術內容而不是販賣技巧或宣傳等非技術因素造成,則該商業上的成功有助於認定發明具有進步性。

其次,日本係採先申請主義,依照日本專利法第39條的規定,一個發明僅能賦予一個專利,同一發明若有先申請與後申請的情形,僅先申請者才能獲得專利。判斷發明的先後關係係以申請日為基準,而發明的同一性係以申請專利範圍所記載的技術思想實質上是否相同來判斷,即使說明書中的發明的詳細說明中的實施樣態有一部分重複,若申請專利範圍所記載的技術思想不同,就不被視為是同一發明。此外,後申請案的發明特定事項相對於先申請案的發明特定事項,如果滿足以下的要件時,被視為與先申請案為同一的發明:

熟習該項技術者藉由由公知材料選擇最佳的材料、由公知數值範圍選擇最佳的範圍、利用均等物的置換、伴隨著技術的具體化的設計變更等,容易想到發明,或後申請案不具有比先申請案還顯著的功效等的情形。

後申請案係以上位概念表現,而先申請案以下位概念表現。

先申請案與後申請案的不同僅在物或方法的種類上的差異。

此外,由於新型不進行實體要件的審查,新型的技術內容的評價係統合於新型技術評價書或在審判(相當於台灣專利的舉發)時判斷,故判斷發明與新型的先後申請案的關係時,針對新型的部分係在新型技術評價書的作成或在舉發的審理時判斷。另外,日本專利法無新式樣與發明/新型的先後申請案的關係之規定。

此外,同一發明在同日有兩件以上的申請時,申請人之間必須協議以決定由誰提出申請,若協議不成任一件申請案都會被撤銷。

此外,由於導入申請公開制度與審查請求制度,在日本專利法第29條之二規定:在後申請案之發明專利的申請日前若有其他先申請案之發明或新型專利,該其他先申請案之發明或新型專利的內容與後申請案之發明內容相同,且其他先申請案之發明或新型專利的公開(發明)或公告(新型)的日期在後申請案的申請日之後時,後申請案仍不能取得專利(此條文類似台灣專利法第二十三條的規定)。但是,如果先申請案之發明或新型專利放棄、撤回、撤銷(例如發明申請自申請日起經過三年仍未提出審查),則日本專利法第29條之二的規定自一開始便不適用,也就是說,如果滿足日本專利法第29條之二的規定之先申請案之發明或新型專利放棄、撤回、撤銷,則先申請案之發明或新型專利不能當作內容相同的後申請案之前案(引證案),後申請案若滿足可專利要件就能取得專利。並且,如果先申請案之發明或新型專利放棄、撤回、撤銷,也不適用日本專利法第39條第一項到第四項有關同一發明在同日或不同日有兩件以上的發明或新型申請時只有先申請者才能取得專利的規定之先申請案的地位。但是,上述情形如果後申請案的申請日期在其他先申請案之發明或新型專利的公開或公告的日期之後,則即使先申請案之發明或新型專利放棄、撤回、撤銷,由於已經公開,就具備排除後申請案的之前案(引證案)地位,因此,後申請案無法取得專利。

日本專利法規定只有自然人才能成為發明人,發明人對於自身的發明具有接受專利的權利,多數人共同完成的發明,發明者全體都具有接受專利的權利,同時也享有決定是否公佈姓名的人格權。所謂的「發明人」係指實際參與發明的技術思想創作的過程的人,至於僅僅為構思的提供者、資金提供者或發明的委託者都不能成為「發明人」。不過上述構思的提供者、資金提供者或發明的委託者可以透過繼承或轉讓的手續來取得接受專利的權利。

在發明提出申請前,透過當事者之間的協議可移轉接受專利的權利,故申請人的身分不必為發明人。例如公司與員工之間所訂的職務發明的契約規定公司為申請人,員工為發明人。發明提出申請後,為了使權利歸屬明確穩定起見,若涉及接受專利的權利之繼承或轉讓,需向日本特許廳長官提出申請。

若具有接受專利的權利者為多數人的情形,未獲得其他共有者的同意,不得進行持分的讓渡,同時在取得專利權後的專利權的讓渡也是未獲得其他共有者的同意,不得進行持分的讓渡。另外,尚未核准專利的發明不能進行質權設定。

發明取得專利權後具有排除他人實施該發明的權利,針對未獲許可擅自實施他人發明者可對其行使禁止請求、損害賠償請求、不當利益歸還請求、信用恢復的處置等民事上的救濟手續。但是,對於提出申請18個月後被公開的發明,因尚未經過審查獲得專利,故不具有對第三者行使上述民事救濟的權利。此情況日本的實務作法係申請人可對已實施該發明的第三者發出警告函,請求補償金,作為實施該發明的代償。若已實施該發明的第三者事先知道公開的發明的內容,則不發出警告函也能請求補償金。此外,對於提出申請尚未被公開的發明,如果發明被第三者實施,則可依照不當競爭防止法中關於營業秘密的不當利用行為對實施者行使禁止請求權與損害賠償請求權等。

前面提到非發明人可以透過繼承或轉讓的手續來取得接受專利的權利。如果不是經由繼承或轉讓的手續來提出發明申請,即屬冒認申請。冒認申請在審查階段會被核駁,並且如果在取得專利後被察覺也會構成專利無效的理由。

2004年東京地方法院判決日亞化學公司應支付六百億日幣給原任職於該公司的藍光二極體發明人中村修二的訴訟事件。因該訴訟事件以及其他員工與公司之間的有關職務發明的報酬的訴訟事件的影響,日本於2004年修改專利法中的職務發明的相關規定。依照企業與員工之間訂立的契約,公司對於員工因職務上所為的發明之專利權具有通常實施權(有關通常實施權的說明請參照【4】日本專利的通常實施權與專用實施權),此實施權無須獲得員工的承諾。但是當公司欲對員工因職務上所為的發明之專利權設定專用實施權時,員工具有接受相當程度報酬的權利,此報酬係依照公司因該發明所獲得的利益以及公司提供該發明所需的經費、人員等各項因素的貢獻度來考量。如果公司與員工之間訂有勤務規則、契約時,依照該契約處理。若未訂合理的勤務規則、契約時,公司與員工的協議結果不合理時,發明人可向企業另外提出相當程度的報酬。這項規定自員工的發明、新型讓渡給公司的日期為2005年4月1日起開始適用。上述所稱的「職務」不限於以研究開發等的發明為主要目的之職務,也包含在遂行職務的過程中所進行的發明之職務。

另外,針對在日本國內無住所或居所的外國人,只要滿足以下的條件中的任一項,日本專利法均認可其權利能力:

採用平等主義的國家之國民

該國對於日本國民以和其國民相同的條件認可專利權的享有,在該國的專利法上對日本國民無區別,採用平等主義的國家之國民均認可其權利能力。

採用相互主義的國家之國民

該國對於日本國民以和其國民相同的條件認可專利權的享有,在該國的專利法上對日本國民採用相互主義的國家之國民均認可其權利能力。

條約的規定

例如對於巴黎條約的締約國的國民,認可專利法上享有的權利能力。另外,對於非巴黎條約的締約國的國民,自然人在締約國的區域內有住所或居所,法人有營業所的情形,認可專利法上享有的權利能力。

台灣與日本雖然無外交關係,但是台灣國內的申請人適用1、採用平等主義的國家之國民以及2、採用相互主義的國家之國民之條件,故可享有日本專利法上的權利能力。

通常實施權係指在藉由專利法的規定或設定行為定義的範圍內,專利權人許諾他人實施其專利發明的權利,此權利一般為製造、販賣、使用。專利權人在設定通常實施權後,可重複許諾其他人已設定的範圍之通常實施權,因此,通常實施權人不具有專有實施專利發明的權利。通常實施權必須向特許廳登錄(亦即登記)才能對抗第三者。專利權人為複數人共有的情形,各個共有者必須得到其他共有者的同意才能許諾通常實施權。通常實施權在取得專利權人的承諾下也能進行移轉或質權設定,但是向特許廳登錄為對抗第三者的要件。另外,依照契約也能設定獨占的通常實施權。

專用實施權係指在設定契約所定義的範圍內,專利權人許諾他人實施其專利發明的權利。專用實施權人係專有實施專利發明的權利,即使是專利權人,在專用實施權人專有實施其專利發明的範圍內也不能再實施其專利發明。專利權人在設定通常實施權後,也不可對其他人重複許諾已設定的實施範圍。

專用實施權係藉由契約,例如公司與員工之間簽訂的職務發明規定而成立。專用實施權必須向特許廳登錄才能產生效力,如果未向特許廳登錄,則無法對第三者行使例如禁止請求權、損害賠償請求權等的權利。專利權人為複數人共有的情形,各個共有者必須得到其他共有者的同意才能設定專用實施權。專用實施權在取得專利權人的承諾下也能進行移轉或質權設定或對他人許諾通常實施權,但是必須向特許廳登錄才能產生效力。

日本專利法規定專利侵害的禁止請求權、損害賠償請求權等只限於專利權人以及專用實施權人,而通常實施權人或獨占的通常實施權人並不具有專利侵害的禁止請求權,但判例上認定獨占的通常實施權人具有對侵害者請求損害賠償的權利。

日本專利法的目的為獎勵發明,透過保護發明促進產業的發展,賦予專利權人專有其專利發明實施的權利。但是,專利的獨占排他的權利並非無限制。在未取得專利權人同意下仍可實施專利發明的實施權大致分成法定實施權與裁定實施權。

法定實施權包括:

針對職務發明的實施權

員工因職務上所為之發明在與公司簽訂的職務發明契約中規定公司(申請人)繼承員工(發明人)的專利權,公司獲得通常實施權。另外,日本專利法規定依照契約員工給予公司專用實施權的情形,公司必須支付員工相當數額的金錢報酬。

先使用所產生的實施權

自己在他人提出專利申請之前已經實施他人的發明專利或準備實施該發明專利,此情形無須獲得專利權人同意就能取得通常實施權實施自己的發明,此稱為先使用權。上述先使用權僅限於在不知道他人之相關專利申請的發明內容下實施自己的發明。

無效審判(有關無效審判的說明請參照:【12】日本專利的審判制度)的請求登錄(亦即請求成立)前的實施所產生的實施權

當發明被提出無效審判(舉發)請求成立,專利權喪失前若原專利權者已經實施其發明(例如已投入資金購置生產設備等)或準備實施該發明,為了避免投資的浪費認可其繼續實施其發明。但是,該發明的實施必須支付相當程度的金額給先申請案的專利權人(亦即在舉發審查中的先申請案與後申請案,被判定專利無效的後申請案的專利權人必須支付相當程度的金額給先申請案的專利權人才能實施其發明)。

新式樣的存續期間屆滿後的實施權

日本專利法無新式樣與發明/新型的先後申請案的關係之規定,在與他人的發明申請日同一天或在他人的發明申請日之前提出的新式樣即使與他人的發明專利權有牴觸的情形,在新式樣權利期間屆滿後,原新式樣權人在其原新式樣權的範圍內仍享有通常實施權,可繼續實施其新式樣權。

再審後實施權

在無效審判(舉發)請求成立之後經由再審恢復專利,或者在拒絕查定不服(亦即不服核駁審查)審判(有關拒絕查定不服審判的說明請參照:【12】日本專利的審判制度)仍作出拒絕的審判決定之後經由再審恢復專利的情形,若專利權者在提出再審請求前已經實施其發明或準備實施其發明,為了避免投資的浪費認可其具有通常實施權,繼續實施其發明。

裁定實施權包括:

不實施的情形的裁定

專利發明在日本國內連續三年未進行適當處置,想實施該專利發明的第三者在與專利權人進行協議不成下,可向特許廳請求實施的裁定,此稱為強制實施權(相當於台灣專利實務的特許實施權)。

針對自己的專利發明的實施的裁定

自己的專利發明係屬於利用他人的發明所進行的改良發明,此情形未取得先申請的基本發明的專利權人的許諾不能實施自己的發明。如果想實施自己的專利發明者在與先申請的基本發明的專利權人進行協議不成下,可向特許廳請求實施的裁定。

針對公共利益的裁定

針對公共利益的實施許諾,若與專利權人進行協議不成,必要時可向經濟產業大臣(相當於台灣的經濟部長)請求實施的裁定

專利申請的手續由本人或其代理人進行。在日本國內無住所或居所的自然人或日本國內無營業所的法人欲申請日本專利必須透過在日本國內有住所或居所的「專利管理人」代理。「專利管理人」具有專利申請的提出/撤銷、審判請求的提出/撤銷、不服行政當局所為之處分提起訴訟等的權利。

外國人申請日本專利通常係委託弁理士(patent attorney:專利律師)辦理。日本的弁理士的業務範圍涵蓋發明、新型、新式樣、商標、著作權等的申請代理,對於訴訟或契約等與法律有關的業務皆可參予。這點與台灣的專利代理人(patent agent)所能代理的業務範圍類似。

日本的弁理士資格的取得需通過國家舉辦的弁理士試驗。此項考試每年舉行一次,考試方式分成短答式與論文式的筆試以及口試。短答式筆試合格者才能繼續參加論文式筆試,論文式筆試合格者才能繼續參加口試。短答式筆試科目為五選一的單選題,由(1)、專利法、新型法、(2)、新式樣法、(3)、商標法、(4)、工業所有權相關條約、(5)、著作權法、不當競爭防止法出60題,考試時間3、5小時。取參加短答式筆試者成績的前60%以上者參加下一階段的論文式筆試。論文式筆試分為1、必考科目:(1)、專利法、新型法考試時間2小時、(2)、新式樣法考試時間1、5小時、(3)、商標法考試時間1、5小時。2、選考科目:依照報考者的專長選擇(1)、地球工程、(2)、機械工程、(3)、物理工程、(4)、資訊通信工程、(5)、應用化學、(6)、生物技術、(7)、與弁理士業務有關的法律其中的一科,考試時間1、5小時,考試內容又區分為共通問題為必須作答,選擇問題可選擇其中的一題作答。取參加論文式筆試者的必考科目+選考科目的總分為前60%以上,且必考科目的總分為前60%以上,且必考科目與選考科目中無一科的成績為滿分的50%以下者參加下一階段的口試。口試是測驗邏輯思考能力或問題解決能力,考試範圍為專利法、新型法、新式樣法、商標法每一科目10分鐘左右,及格的基準為無被判定為理解不充分的科目兩科目以上。2002年起導入新的考試制度後,及格率已由過去的3%提高到2005年的7.8%。2005年的及格者711人中女性及格者122人,具有博士或碩士學歷者為327人,及格者的平均年齡為34.7歲。其中及格者的出身校前五名依次為東京大學73人,京都大學62人,被稱為日本的麻省理工學院的東京工業大學47人,大阪大學42人,早稻田大學38人。2005年的及格者的出身校為東京大學、京都大學、大阪大學、名古屋大學、九州大學、北海道大學、東北大學等舊帝國大學以及東京工業大學、早稻田大學、慶應大學者占了49.2%。

向日本特許廳提出專利申請係以書面提出為原則,除了申請書外,專利說明書、必要的圖面以及摘要也需一併提出,2003年10月17日起提出的申請案係視申請專利範圍與說明書為不同的文件,俾與歐美各國的實務整合。以英文說明書提出申請的情形,必須在申請日起兩個月內提出日文翻譯文。依照日本專利法第49條第6號的規定,以外國語提出申請的情形,若說明書的日文翻譯文所記載的內容不在外國語說明書(英文說明書)所記載的事項的範圍內,將構成核駁的理由。亦即,最開始以英文說明書提出申請的情形,之後提出的日文說明書翻譯文必需以直譯的方式翻譯。有關專利說明書的格式可參照日本特許廳發行的「發明申請的介紹」(特許出願のてびき)以及「新型申請的介紹」(実用新案出願のてびき)。

另外,伴隨著申請件數的增加以及提出審查請求件數的增加,為了謀求審查的迅速化,2002年導入習知技術資料的揭示義務之規定。此處所謂的「習知技術資料」係指申請人所知的與發明的技術領域、課題、特定發明用的事項等最有關連的文獻,此文獻不一定為專利公報,也可以是例如機器的操作手冊。依照日本特許聽編的「特許、實用新案審查基準」中的「習知技術文獻資訊揭示要件的旨趣」:揭示習知技術文獻不僅有助於迅速的審查,同時也能正確評價申請的發明與先行技術的關係,有益於權利的穩定化。

若專利說明書中未揭示相關的習知技術資料,或者所揭示的習知技術資料與本案發明關連的資訊不充分時,有可能會被審查委員會以「事前通知」函通知申請人提出意見書或補正書。對於原創性高的發明,如果找不到適當的習知技術資料,可在意見書中說明。一般而言,大企業的申請人被審查委員要求提出習知技術文獻的可能性較高。若提出的意見書或補正書未能滿足要件,則審查委員可依照日本專利法第49條第5號的規定發出核駁理由通知。但是,專利說明書未揭示習知技術文獻僅能被以違反揭示義務為理由而核駁,不能以此作為異議(2004年1月1日起已經廢除異議制度)或舉發的理由。即使違反[未揭示習知技術文獻]的要件,也不表示發明有瑕疵,如果給予專利也不會對第三者的利益有顯著的為害。另外,依照「特許、實用新案審查基準」的規定,申請人因為未提出習知技術文獻而被審查委員要求提出習知技術文獻所進行的補正未構成追加[新事項](new

material)的要件。

日本專利法規定兩個以上的發明如果具有技術的關連性,且滿足發明的單一性,可用一申請案提出,亦即一發明一申請。將關連性高的技術合併於一申請中,對申請人、第三者以及進行審查的特許廳而言都很方便。

申請的單一性的審查係在新穎性、進步性等的實體審查之前進行,如果未滿足申請的單一性,僅為手續上的瑕疵,並非發明的實質上的瑕疵,故不能以此作為異議(2004年1月1日起已經廢除異議制度)或舉發的理由。

兩個以上的發明如果在產業上的利用領域一致、重複或技術上直接相關,以及發明所欲解決的課題一致、重複時就可用一申請提出。比對兩個以上的發明是否具有同一性係以技術思想實質上是否相同,而不是以形式上的文意相同與否來判斷。針對物的發明,相關的發明為生產該物的方法之發明、使用該物的方法之發明、處理該物的方法之發明、生產該物的機械、器具、裝置或其他物體之發明、專門利用該物所特有的性質之物的發明均視為具有單一性可用一申請提出。針對方法的發明,相關的發明為該方法的發明的實施所直接使用的機械、器具、裝置或其他物體之發明視為具有單一性可用一申請提出。

兩個以上的發明是否具有單一性的判斷會隨著審查委員的心證不同而作出不同的判斷結果。由於兩個以上的申請案要合併成一個申請案被核准的機率極低,因此實務上寧可事先將兩個以上具有單一性可能的發明放在一個申請案中,當不被允許時再進行分割。

可提出分割申請的對象有:

違反申請的單一性。

申請專利範圍中的一部分請求項具有可專利性。

說明書中有記載,但申請專利範圍未記載的技術思想。

另外,變更發明的實質之申請也可以藉由分割或變更的手續來達成。藉由分割或變更手續後的分割或變更申請案其申請日可追溯到原申請案的申請日,且也能享有原申請案的優先權利益,其中變更申請的情形,原申請案會被撤銷。以英文提出的申請案在日文翻譯文未提出前不能提出分割申請。

可提出分割申請的期間為可進行說明書(或圖面)或申請專利範圍的補正時期。可補正說明書或申請專利範圍的時期為:

提出申請後到拒絕查定通知(相當於台灣專利實務的再審核駁審定書)的謄本送達之日的期間,其中包括在收到最初的拒絕理由通知或最後的拒絕理由通知(相當於台灣專利實務的函、初審核駁 審定書、核駁理由先行通知書、再審核駁審定書)謄本之日起60天以內。

提出拒絕查定不服的審判(有關審判的說明請參照【12】日本專利的審判制度)之日起30天以內。

也就是說,可提出分割申請的時期為係屬於審查、審判/再審(特許廳)、對審判結果提出的訴訟(東京高等裁判所)的期間中。在拒絕查定通知到提出審判請求的期間、拒絕審判結果到上訴到東京高等裁判所的期間、東京高等裁判所的判決到上告最高裁判所的期間不能進行分割。

變更申請係指在維持申請日的情形下,變更申請的形式,例如由發明案變更為新型案。一旦以某種申請的形式提出申請,日後發現以另一種申請的形式保護權利較妥當時,可利用變更申請。只有原申請人才可提出變更申請。

2005年4月1日以後申請的新型在申請之後3年內可變更為發明。新式樣申請之後3年內或在最初的拒絕理由通知送達之日起30天以內可變更為發明。

發明或新式樣在申請之後5年6個月內(2005年4月1日以後申請的發明修正為9年6個月,是為了配合新型的存續期間延長為10年)或在最初的拒絕理由通知送達之日起30天以內可變更為新型。

日本於1984年導入以先申請的發明或新型為基礎,合併之後開發的發明於一個申請中之國內優先權制度。透過國內優先權制度,可將增加的發明內容多面地記載於申請專利範圍中,達成毫無遺漏地保護技術研發的成果。

國內優先權僅承認先申請案中新追加的事項之優先權的功效,不承認先申請案已經依照巴黎條約主張的優先權或已經主張的國內優先權之優先權的功效。另外,也可以依照兩個以上的先申請案,主張複合優先。國內優先權主張的基礎之先申請案僅限於發明或新型。在先申請案提出的一年內(複合優先係以最先的申請案的申請日起算一年內)必須提出後申請案,否則國內優先權的主張無效。此外,若先申請案為分割申請案或變更申請案的情形不得主張國內優先權(但是已經主張國內優先權的後申請案可進行分割或變更,分割或變更後的申請案仍可主張依照原先的後申請案所主張的優先權,溯及申請日)。後申請案放棄或撤銷也不得主張國內優先權。而在後申請案提出時,先申請案審查確定或新型權利的設定登錄的情形也不得主張國內優先權。

國內優先權的主張需在先申請案提出時進行,但無須提出類似巴黎條約主張優先權的優先權證明書。國內優先權主張的撤銷需要先申請案的申請日起1年3個月以內。主張國內優先權的後申請案會在先申請案的申請日起1年6個月後被公開(先申請案在申請日起1年3個月後會被撤銷,故不會被公開),專利權的存續期間或審查請求期間的起算日係以後申請案的申請日為基準。而新穎性、進步性等實體審查要件的判斷係以先申請案的申請日(複合優先係以最先的申請案的申請日)為基準。

專利說明書是一種技術性質的法律文件,具備將技術研發的成果明瞭且正確地對第三者揭示的性格。日本的專利說明書的記載事項包括:發明的名稱、發明的詳細說明(其中還包括【發明所屬之技術領域】、【習知技術】、【發明所欲解決的課題】以及【解決課題的手段】、【圖面的簡單說明】、【符號的說明】、【摘要】(其中還包括【課題】、【解決手段】以及揭示於專利公報中最適合發明的圖號之【選擇圖】)以及【申請專利範圍】。每一段落前需標註段落編號例如【001】等。

申請人所屬的工廠或實驗室等所使用的技術(物或方法)除非已經公開,否則不能當作習知技術揭示於習知技術的說明欄中。此外,如果發明是依照申請人已經公開的技術所進行的改良發明,最好不要在習知技術的說明欄中記載該已經公開的技術在某些方面具有安全性的問題,以免日後若專利發明的製品在安全性發生問題時,被害者可根據製造物責任法引證專利說明書提出告訴。習知技術的說明如果有助於說明的理解則可以加註圖面,但依照過去審查的經驗,以不加註圖面來說明習知技術較理想。

另外,在圖面的符號中放入文字說明是很普遍的做法,此點與台灣專利審查實務不同(台灣專利審查實務除了方塊圖外,通常不允許在圖面符號中加入文字說明)。針對希望發明可保護的範圍盡可能寬廣的觀點,實施例最好不要只揭示一個。日本專利法雖然規定發明的詳細說明必須明確且充分地記載,俾熟習該項技術者可實施該發明,但並未明確規定必須揭示實施該發明「最佳」的方式。專利審查實務也未要求申請人必須揭示「最佳」實施例,僅揭示實施例即可,未揭示最佳的實施例在之後的舉發或專利侵害訴訟過程中也不會構成專利無效的理由。此點與台灣專利實務類似(台灣專利實務也未規定要揭示「最佳」的實施樣態,在新修正公佈的專利法施行細則中規定發明或新型的說明書應記載的項目之一的實施方式,必要時得以實施例說明,未要求以「最佳」實施例說明)。對於發明的說明若有必要也能揭示比較例。

【發明的功效】可以放在【解決課題的手段】欄之後,或者放在說明書的最後。記載發明的功效除了定性的功效外,定量的實驗數值也一併揭示是最賢明的寫法,但不能誇大不實地揭示發明的功效,否則即使獲准專利,日後被第三者提出證據舉發發明的功效揭示不實,被撤銷專利的可能性很大。另外,【產業上的可利用性】一般係揭示於說明書的最後,但不揭示產業上的可利用性也無妨。摘要一般係與申請專利範圍中最寬廣的請求項的內容一致,同時也在摘要中揭示發明的目的。

此外,日本專利法也規定一個發明在同一申請中可用不同的表現來記載,亦即所謂的一發明多請求項的概念。例如發明的標的為物,生產該物的方法、使用該物的方法、處理該物的方法、生產該物的機械/器具/裝置也能同時記載於說明書或申請專利範圍中,發明的標的為方法,適合該方法的物/機械/器具/裝置也能同時記載於說明書或申請專利範圍中。審查實務上,方法的發明如果同時記載適合該方法的物/機械/器具/裝置,當進行核駁答辯時才有較寬廣的補正空間。同一發明的概念可用物或方法之不同種類來敘述的情形,即符合上述一發明多請求項的概念。

其次,申請專利範圍是發明的核心,發明取得專利後的權利行使以及訴訟均以申請專利範圍所揭示的內容為基準,在申請專利範圍未記載的發明即使揭示於說明書內也不被視為發明的技術範圍。因此,申請專利範圍具備使欲藉由專利保護的技術內容明確之權利書的性格。

日本專利法規定申請專利範圍的記載必須明確、簡潔。基於防範專利侵害等的紛爭於未然以及權利的法的穩定性,對申請專利範圍的記載作了一定的限制。在說明書的發明的詳細說明未記載的技術內容不得揭示於申請專利範圍中,而揭示於申請專利範圍的技術範圍的解釋必要時得參酌說明書或圖面。在說明書的發明的詳細說明中一般係以實施例(或最佳實施例)來敘述發明,其用語明確且範圍小,在日本的專利審查實務上,允許用比發明的詳細說明中所使用的用語還寬廣(亦即上位概念)的寫法來記載申請專利範圍,也就是說,發明的詳細說明中所揭示的實施例(或最佳實施例)一般是以限定、理想的條件,最有效地實施發明,而申請專利範圍可以超出範圍被限定的實施例(或最佳實施例)。此外,考慮均等論的適用範圍,一般係在發明的詳細說明的末尾以應用例或變形例的形式描述實施例(或最佳實施例)以外也能適用的例子,惟此種應用例或變形例一般不會揭示在申請專利範圍中,僅在專利侵害訴訟中適度地主張發明的擴大適用範圍。

日本專利的審查實務其核駁理由分成最初的拒絕理由通知(相當於台灣專利實務的初審核駁審定書)與最後的拒絕理由通知(相當於台灣專利實務的再審核駁審定書)。初審的核駁理由為最初的拒絕理由通知,第二次的核駁理由有可能為最後的拒絕理由通知,也有可能還是最初的拒絕理由通知,如果還是最初的拒絕理由通知就表示還不到最後的核駁階段。至於第二次的核駁理由或者之後發出的核駁理由為最初的拒絕理由通知或最後的拒絕理由通知係由日本特許廳的審查委員依照申請人提出的意見書以及補正書的內容判斷。在最初的拒絕理由通知的階段,申請人可以自由地補正說明書以及申請專利範圍的內容(但是不能加入超出原發明技術內容的新穎事項),即使申請專利範圍的內容全部改寫也無妨。但在最後的拒絕理由通知階段,申請專利範圍的內容補正其目的只限於以下四項:

請求項的刪除。

申請專利範圍的限定縮減(但需以可獲得專利為必要條件)。

誤記的訂正。

核駁理由所示的不明瞭的記載之說明。

所謂的專利核准率高通常也意味著申請專利範圍的限定條件多、權利範圍窄。容易獲得專利與得到權利範圍寬的專利之取捨往往很困難,但由上述審查實務以及每一位審查委員的心證判斷標準不同的觀點,提出申請階段的申請專利範圍用比說明書中的實施例還寬廣的上位用語來撰寫較理想。當日後在接到「拒絕理由通知」進行核駁答辯(有關核駁答辯的說明請參照【11】日本專利的核駁答辯)時才有較寬廣的補正(縮減)空間,也就是說,如果最初提出的申請專利範圍太窄,日後被核駁時可補正(縮減)的空間就少,相對地取得的權利範圍便很狹窄。因此,最賢明的撰寫申請專利範圍的方法是預留可補正的空間,換句話說,具備補正的可能性越大的申請專利範圍才是對付「拒絕理由通知」越有力的說明書。

日本專利的審查實務對於是否具備專利性之審查係依照申請專利範圍的每一請求項逐條進行。核駁答辯必須針對所有的核駁理由一一應答。核駁理由分成最初的拒絕理由通知與最後的拒絕理由通知。「拒絕理由通知」的作用主要有兩個:一個為預告核駁處分,另一個為預告核准處分,只要消除拒絕理由通知上所記載的理由,就給予專利。依照日本特許廳的審查委員的說法,「拒絕理由通知」一半左右為預告核准處分。預告核駁處分的「拒絕理由通知」最多的情形為發明缺乏進步性。日本特許廳的審查委員所發出的「拒絕理由通知」一般不會記載本案發明的說明、引證案的說明以及如何判斷發明與引證案的異同點。

針對「拒絕理由通知」的答辯,如果審查委員所引用的引證案與本案發明顯著不同時,僅針對本案發明的構成與引證案的構成不同,引證案無法得到依照本案發明的構成所能達成的顯著功效,或依照本案發明能達成由引證案無法預測的功效來說明即可,特別是在引證案中未明示或暗示「依照本案發明的構成所能達成的顯著功效或無法預測的功效」,此點對於審查委員而言是重要不可或缺的判斷資訊,也是審查委員決定是否給予專利的心證判斷上最重要的關鍵。

另一種情形為本案發明被審查委員認定與引證案有某種程度的相似性,例如本案發明與引證案的不同僅僅是表現形式、周知或慣用手段的附加/刪除/置換、均等手段的置換、形狀/排列的變更、數值的變更、設計的變更等的情形,僅提出意見書答辯仍無法消除核駁理由時,必須補正說明書或申請專利範圍(縮減申請專利範圍),並且說明補正後的本案發明的構成(申請專利範圍的各請求項)具備引證案不能達成的顯著功效或無法預測的功效。

以下針對幾種常見的缺乏進步性的核駁理由其答辯方式作說明:

核駁理由:

本案發明的構成為A+a,引證案的構成為A,熟習該項技術者容易由引證案的構成A想到本案發明的構成A+a。

答辯方式:本案發明具有與引證案相同的構成A,但引證案未揭示本案發明的構成a,而且引證案也未揭示藉由本案發明的構成a所達成的顯著的或無法預測的功效,熟習該項技術者由引證案無法想到本案發明的構成a以及藉由本案發明的構成a所達成的顯著的或無法預測的功效,亦即由引證案無法想到本案發明。

核駁理由:

本案發明的構成為A+B,第一引證案的構成為A,第二引證案的構成為B,熟習該項技術者容易由第一引證案的構成A以及第二引證案的構成B想到本案發明的構成A+B。

答辯方式:

第一引證案的構成A不具備本案發明的構成A+B,第二引證案的構成B也不具備本案發明的構成A+B,熟習該項技術者由第一引證案的構成A無法預測藉由本案發明的構成A+B所達成的功效,由第二引證案的構成B也無法預測藉由本案發明的構成A+B所達成的功效,亦即由第一引證案以及第二引證案無法想到本案發明。

核駁理由:

本案發明的構成為A+B,第一引證案的構成為A,第二引證案的構成為B,第三引證案的構成為a+b,其中a與A均等,b與B均等,熟習該項技術者容易由第一引證案的構成A、第二引證案的構成B以及第三引證案的構成a+b想到本案發明的構成A+B。

答辯方式:

本案發明的構成追加C,範圍縮減為A+B+C,第一引證案、第二引證案以及第三引證案均未揭示本案發明的構成C,而且第一引證案、第二引證案以及第三引證案也未揭示藉由本案發明的構成C所達成的顯著的或無法預測的功效,熟習該項技術者由第一引證案、第二引證案以及第三引證案無法想到本案發明的構成C以及藉由本案發明的構成C所達成的顯著的或無法預測的功效,亦即由第一引證案、第二引證案以及第三引證案無法想到本案發明。

核駁理由:

本案發明的構成為A,引證案未揭示,熟習該項技術者依照一般的常識容易想到本案發明的構成A。

答辯方式:

雖然審查基準記載專利審查必須提示引證案才能與發明進行比對,但對於被認定為過於普通、不是什麼了不起的發明、簡單無聊的發明,審查委員可以不舉出引用文獻而逕行核駁。針對這種核駁理由的答辯必須補正說明書以及申請專利範圍。本案發明的構成追加B,範圍縮減為A+B,熟習該項技術者由一般的常識無法想到本案發明的構成B以及藉由本案發明的構成B所達成的顯著的或無法預測的功效,亦即由一般的常識無法想到本案發明。

歸納上述答辯方式,其要點如下:

由引證案中找出與本案發明的共同點,構成相同但功效不同?或構成不同但功效相同?一部分的構成不同但達成的功效均等?

由本案發明的申請專利範圍中找出與引證案的相異點。

不僅要強調本案發明的構成與引證案的構成不同,也要強調兩者的功效不同或由引證案無法預測本案發明的功效。

兩個以上的引證案,不針對各個引證案答辯,而是以任一個引證案都不具備本案發明的組合之構成以及由本案發明的組合之構成所達成的功效。

另外,針對未明確記載發明的構成、目的或功效的說明書不備之答辯,需補正說明書(或圖面),並在意見書中詳細說明發明的構成、目的以及所能達成的功效。

如果在最後的拒絕理由通知階段的答辯仍不被審查委員接受,則審查委員會發出拒絕查定通知,如果申請人不服,可在收到拒絕查定通知謄本之日起30天以內向特許廳提出拒絕查定不服審判(有關審判的說明請參照【12】日本專利的審判制度),或在收到拒絕查定通知謄本3之日起30天以內向特許廳提出申請變更(例如發明變更為新型),或者進行分割申請。

審判分成前審審判與終審審判,前審審判是在行政機關的特許廳進行,是具有準司法性質的行政處分,終審審判是在法院進行的司法裁判。在特許廳進行的專利審判係相當於審查的上級審(此點與台灣專利實務不同,台灣專利審查的上級審為經濟部訴願委員會),其項目有:

一、申請人不服特許廳所為之拒絕查定處分、補正駁回處分,在收到拒絕查定通知謄本之日起30天以內提出的拒絕查定不服審判、補正駁回不服審判。

拒絕查定不服的審判(包含補正駁回不服審判)的情形,若申請人於提出審判請求之日起30天以內提出說明書(或圖面)或申請專利範圍的補正,則在3~5人的審判官於合議前會先由一位審查委員進行再審查,此制度稱為前置審查。前置審查的結果如果被判定為核准專利,則取消原拒絕查定處分,拒絕查定不服審判的請求消滅。但前置審查的結果依然被判定為不賦予專利時,審查委員會將審查結果提交到3~5人的審判官所組成的合議,進行審判,合議係以過半數決定。依照日本特許廳審查委員的說法,拒絕查定不服審判的請求大概有一成會被賦予專利。若審判的結果仍維持不賦予專利,則行政處分到此告一段落,申請人如果不服可在收到審決(審判的決定)謄本之日起30天以內向東京高等裁判所(東京高等法院)提出審決取消訴訟。

二、專利核准後,申請人在任何時期請求訂正說明書或圖面而提出的訂正審判。

基於預防因說明書或申請專利範圍的記載不明瞭或有瑕疵造成權利的不穩定,在嚴格的條件下給予專利權人訂正已經核准的專利說明書的機會。可請求訂正的審判的項目有:

申請專利範圍的縮減。

誤記或誤譯的訂正。

不明瞭的記載之解釋。

為了防止無效審判的延遲,在無效審判仍係屬於特許廳的階段不能請求訂正審判。但是,在無效審判進行中,在答辯書或意見書提出期間可進行說明書或申請專利範圍的訂正(此情形的訂正不同於訂正審判的請求)。新型的訂正請求僅限於申請專利範圍的請求項的刪除,特許廳不進行訂正的適當與否的實體判斷。

三、任何人在任何時期對已核准的專利提出的無效審判(相當於台灣專利實務的舉發)

任何人不僅在專利權的存續期間,也能在專利權消滅後提出無效審判。以匿名名義提出無效審判如果審判請求不成立,之後在向東京高等裁判所提出訴訟時可能會產生原告適格與否的問題。當無效審判的結果確定後,同一請求人不得以同一事實以及同一證據再度請求審判,此稱為一事不再理的原則。但是,若同一請求人發現其他理由,也能依照新的理由重新請求無效審判,實務上重新請求無效審判的例子不少。無效審判提出後,也能依照申請專利範圍的每一請求項撤回無效審判的請求,僅針對一部分請求項請求無效審判。順便一提,日本特許廳所為的專利審查不論是方式審查或實體審查都極嚴格,因此,專利賦予的可靠度很高,專利賦予後被舉發而撤銷專利的比例低。一般在日本的專利侵害訴訟實務上,被告通常不會針對專利的有效性進行論爭,此點與台灣專利訴訟實務不同。

四、專利權存續期間的延長登錄無效審判

專利權存續期間的延長登錄無效審判是任何人對特許廳給予專利權人延長專利權存續期間的妥當性提出的無效審判。

其中拒絕查定不服審判、訂正審判、專利權存續期間的延長登錄無效審判被稱為查定(相當於台灣專利實務的審定)系審判,無效審判被稱為當事者系審判。

(※註:補正係指在不變更發明的實質內容下,依照申請人的自由意志進行專利說明書或申請專利範圍內容的修正。訂正係指申請書的誤記、專利說明書或申請專利範圍中的誤記、誤譯等的修正。)

除了第三點的無效審判以及第四點的延長登錄無效審判採公開的口頭審理外,其餘均採書面審理。在口頭審理進行過程中,與審判有利害關係的第三者可申請以參加人的身分參加口頭審理。相對於在審查階段由一位審查委員單獨進行,審判是由具備長年審查經驗的審判官(也是審查委員)3~5人(一般為3人,特別情況為5人,其中一人為審判長)以合議方式決定審理的結果。審判請求提出後,如果已經提出答辯書,在未取得對方的承諾下不能撤回審判請求。審判請求提出後,審判長會先針對審判請求書的內容或其他相關手續是否滿足方式要件進行審理,如果不滿足會要求請求人於指定期間內提出補正。如果審判請求不適法,會直接做出駁回的決定。

審判請求人如果不服審判請求的駁回處分,可在收到審決(審判的決定)的謄本之日起30天以內向東京高等裁判所提出審決取消訴訟(稱為控訴審)(有關審決取消訴訟的說明請參照【13】日本專利的審決取消訴訟制度),進行司法救濟。而不服針對審判請求的相關手續不滿足方式要件的駁回處分可依照行政不服審查法向日本特許廳長官提出申訴,不服日本特許廳長官所為之處分,可向東京地方裁判所(東京地方法院)對被告之特許廳長官提起行政訴訟。針對確定的審判決定,當事者或參加人在超過審決取消訴訟可提起的30天後,如果具有一定的理由(通常為極特殊的理由),可在審決確定之日起三年以內向特許廳請求再審,此為再度審制度。

日本的專利訴訟一般分成侵害訴訟(有關侵害訴訟的說明請參照【14】日本專利的侵害訴訟制度)與審決取消訴訟制度。審決取消訴訟制度係對當事者不服特許廳的審決(審判的決定),請求審決的取消所提起的訴訟。相對於特許廳所為的審判為準司法的行政處分,在作為審決取消訴訟第一審的專屬管轄之東京高等裁判所進行的裁判係行政訴訟(東京高等裁判所設置四個知的財產權事件處理部門)。可提出審決取消訴訟者為當事者、參加人。此外,未經過審判請求的事項不能提起審決取消訴訟,此稱為審判前置主義。審決取消訴訟的審理對象為特許廳所為的審決(審判的決定)之判斷是否正確或者審判手續是否有違法。審決取消訴訟與特許廳所為的審決係獨立無關係的手續,因此,當事者在審決取消訴訟的審理過程中可提出審判階段的主張或證據,或者提出不同於審判階段的新的主張或證據。與發明、新型有關的審決取消訴訟原則上會進行口頭辯論,與新式樣、商標有關的審決取消訴訟通常不進行口頭辯論。

審決取消訴訟的種類與審判一樣,其項目有:拒絕查定不服審判、訂正審判、無效審判、專利權存續期間的延長登錄無效審判。其中對於拒絕查定不服審判與訂正審判的審決取消訴訟係以特許廳長官作為被告,而對於無效審判與專利權存續期間的延長登錄無效審判的審決取消訴訟係以專利權人或審判請求人、被請求人作為被告而提訴。

若審決取消訴訟的判決確定,則審判事件回歸到審理終結以前的狀態,此情形東京高等裁判所的判決對於特許廳具有拘束力,特許廳的審判官必須依照判決的旨趣進行審理。如果判決的結果是取消特許廳審判官所為之審決,則特許廳的審判官會重開審判手續,不能沿用先前所為之審決理由或證據進行相同的審決,除非特許廳的審判官找到其他的理由或證據,再度做出相同的審決,否則需依照東京高等裁判所的判決取消原審決。如果東京高等裁判所的判決仍維持特許廳的原審決,申請人不服的話可繼續向位於東京都千代田區的最高裁判所(相當於台灣專利實務的最高行政法院)提出上訴(稱為上告審)。

專利權是一種知的財產權,不適法的專利發明的實施構成專利權的侵害。專利權侵害的形態包括:

專利發明之物的生產、使用、讓渡、借貸、輸入或讓渡的申請。

使用專利發明之方法的行為。

藉由專利發明之方法所生產的物之讓渡、借貸、輸入或讓渡的申請。

專利權人、專用實施權人或透過許諾之通常實施權人的權利被侵害時,在仔細檢討對象製品與自己的發明後,除非判斷訴訟勝訴的機率高(日本在過去的專利侵害訴訟中,原告的專利權者勝訴的比率不到三成),否則尋求和解解決爭端是比較妥當的做法,不得已才藉由訴訟解決爭端。通常民事救濟手段係依照民事訴訟法進行本案訴訟,以及依照民事保全法進行假處分手續,包括:禁止請求、損害賠償請求、不當利益歸還請求、信用恢復的處置。另外,在發明公開後取得專利之前,申請人可對已實施該發明的第三者發出警告函,請求補償金,若已實施該發明的第三者事先知道公開的發明的內容,不發出警告函也能請求補償金。

專利權侵害的有無係以對象製品是否屬於專利發明的申請專利範圍來決定。被主張侵害的對象製品即使具有與專利發明的申請專利範圍所記載的構成不同的部分,但熟習該項技術者在對象製品的製造時(侵害時),藉由置換該不同的構成部分可達成與專利發明同一的目的、完成與專利發明同一的作用功效,則雖然在文意的構成上不同,仍視為屬於專利發明的申請專利範圍,此為均等論的意義。但是,對於發明的申請專利範圍,適用均等論的結果若認定發明的申請專利範圍乃是屬於習知技術的範圍或熟習該項技術者在專利發明的申請當時容易由習知技術想到該發明時,則對象製品不屬於專利發明的申請專利範圍。過去日本的專利權侵害中並未積極地採用均等論來解釋技術的範圍,但受到美國一連有關均等論的判決的影響,最高裁判所於1998年針對「無限滑動用球花鍵軸承」之發明專利有關的專利權侵害訴訟的上告事件作出認可均等論的判決。受到該判例的影響,日本的專利權侵害訴訟肯定均等論的判例逐漸增加。

日本的專利權侵害訴訟係在裁判所(法院)進行,以地方裁判所為第一審,以高等裁判所為第二審(控訴審),以最高裁判所為最終審(上告審)。東京都、大阪府、京都府以及各縣各設置一個地方裁判所,北海道則設置四個地方裁判所,但專利權侵害訴訟大部分均集中於東京地方裁判所與大阪地方裁判所,2004年施行的改正民事訴訟法規定屬於大阪高等裁判所以西的地方裁判所管轄者以大阪地方裁判所為專屬管轄,屬於大阪高等裁判所以東的地方裁判所管轄者以東京地方裁判所為專屬管轄。第二審之控訴審均集中於東京高等裁判所。東京地方裁判所、大阪地方裁判所以及東京高等裁判所的審理係以五名法官(其中一名為審判長)的合議庭為原則,特許廳的審查官、具備技術背景的調查官也配置在東京地方裁判所、大阪地方裁判所內。裁判所會針對係爭的技術委託特許廳鑑定,鑑定通常與審判一樣是由三人的審判官組成的合議體進行(此點與台灣專利實務不同,台灣專利實務的侵害鑑定一般係委託智財局以外的學術研究機構)。訴訟手續係以民事法庭進行,包括在法庭外進行的係爭點整理手續、協議訴訟進行有關的事項之手續、在法庭內進行的準備的口頭辯論、正式的口頭辯論(類似台灣專利實務的行政訴訟程序)。實務上原告、被告兩方在裁判外或訴訟上和解的例子很多。不服第一審或第二審的判決結果,需在判決書送達之日起兩週以內提出上訴。第二審(控訴審)原則上對於審理的對象無限制,係進行事實審理,可追加新的主張或證據。最終審(上告審)其上告理由除了第二審判決違反憲法或有重大的違反手續或包含其他的法令解釋的事項外,其餘均不受理。因此,事實上專利權侵害訴訟一般係以第二審(控訴審)作為最終審。

◆委任狀

◆優先權證明書(有主張優先權才需提出)

◆專利說明書(包含圖面、申請專利範圍)

日本新型專利申請的流程圖

日本的新型制度

日本的新型(日本稱為實用新案)制度係以德國的新型保護法為範本而制定,以促進小發明的保護為制定的目的。日本的新型法的保護對象為物品的形狀、構造或組合,對於製造方法、組成物則不在新型保護的範圍內。新型是等級比發明還低的創作,相較於發明為利用自然法則的「高度」的技術思想的創作,新型無須具備「高度」,此點為兩者不同之處。因應生命週期短的製品的迅速保護或需在製品上標示專利號碼之要求,日本於1994年起廢止新型的新穎性、進步性等的實體要件審查,改採是否為物品的形狀、構造或組合、是否違反公序良俗、是否違反申請的單一性原則、說明書或申請專利範圍的記載是否不備等的方式審查,至於是否具備新穎性、進步性等的實體要件留待於無效審判中判斷(在新型法中審判的項目僅限於無效審判,亦即新型權是否有效)。新型審查制度改正後,申請新型的件數年年減少。

在提出新型申請的同時需一併繳納第一年到第三年的登錄費(亦即專利年費),若希望早期登錄,則需繳納早期登錄費。由於新型不進行實體審查,故可補正說明書或申請專利範圍的時期僅限於申請日起兩個月以內,而且可補正的範圍不能超出最初提出的說明書或申請專利範圍的範圍。另外,分割申請、變更申請、依照巴黎條約的優先權主張(需在優先日起一年四個月以內提出優先權證明書)、國內優先權主張、新穎性喪失的例外規定之主張皆與發明一樣。 在登錄後,訂正請求除了刪除申請專利範圍的請求項外,2005年4月1日以後也擴及到請求項的縮減、誤記的訂正、不明瞭記載之闡明。值得一提的是新型因採方式審查,故無申請公開制度,直接登錄揭示於新型公報上。新型的存續期間原來定為自申請日起6年,但是,改正的專利法規定在2005年4月1日以後提出的新型的存續期間延長為自申請日起10年。

新型在提出申請約6個月後就能登錄,新型登錄(取得專利)後,新型專利權人以及專用實施權人就取得可專有實施其新型的權利,當新型專利權被侵害時可提出禁止請求、損害賠償請求、不當利益歸還請求。在新型專利權侵害訴訟中,法院在新型專利權是否有效的審判決定未確定前,如果認為有必要可中止訴訟手續。此外,由於新型採無審查主義,新型專利權人所行使的權利若在無效審判中被判定為無效時,基於防止新型專利權人濫用其權利的觀點,新型專利權人負有舉證無過失的責任,也負有賠償因濫用其權利造成對方損失的責任。

針對未進行實體審查的新型專利權的有效性,任何人都可向特許廳提出新型技術評價書的請求。通常新型專利權人負有行使其權利前需先向特許廳提出新型技術評價書的義務,在對第三者發出警告函的同時也需一併提示新型技術評價書。新型技術評價書是新型是否具備可登錄性的特許廳的審查官的技術評價,此一技術評價僅為見解,類似鑑定書的性質,不具備像發明的核駁理由般的行政處分,不能根據新型技術評價書來認定新型專利是否有效。如果特許廳的審查官針對新型的技術內容作出肯定的評價,則可提示該新型技術評價書對抗第三者。新型技術評價書係依照每一申請專利範圍的請求項逐條作成,內容主要有引用文獻名稱、評價,其中評價欄的記載例如為「與請求項1有關的創作由引用文獻觀之,有缺乏進步性之虞」。新型技術評價書的請求一旦提出後就不能撤回,同時請求的要旨會揭示於新型公報上,任何人均可閱覽作成的新型技術評價書。針對在新型技術評價書中被評價為缺乏新穎性或進步性之申請專利範圍的請求項,2005年4月1日起實施的新的實用新案法第14條之2之有關訂正的補正命令之追加條文規定: 2005年4月1日以後提出的新型申請案在技術評價書送達之日起兩個月以內可進行一次(只能進行一次)訂正。該訂正只限於以下的事項: 請求項的範圍的縮減、誤記的訂正、不明瞭的記載的釋明。但是,不得擴大權力範圍或追加新事項(new matter)。訂正後可再度請求技術評價書。亦即,如果是在2005年4月1日以後提出的新型申請案,可針對技術評價書的評價內容進行一次只能縮減範圍但不能追加新事項之申請專利範圍的訂正,然後可再度提出技術評價書的請求。另外,由於實用新案法第14條之2之有關訂正的補正命令之追加條文是針對2005年4月1日以後提出申請者,故2005年4月1日以前提出的申請案除了原先規定的只能刪除請求項以外,其餘的訂正不被允許。亦即,如果是在2005年4月1日以前提出的新型申請案,只能將被評價為缺乏新穎性或進步性的請求項刪除。

RISINGSUN INTERNATIONAL PATENT & TRADEMARK OFFICE. ALL RIGHTS RESERVED.